社葬と一般的な葬儀との違い

企業が主体となって運営をし、企業の経費で葬儀が執り行なわれることが社葬の概念であり、社葬と他の一般的な葬儀とを分ける判断基準でしょう。

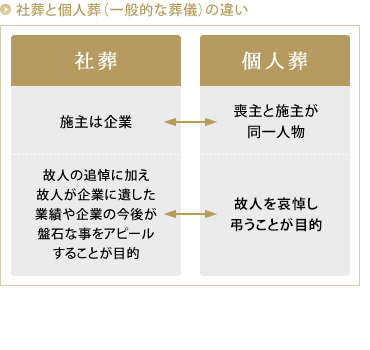

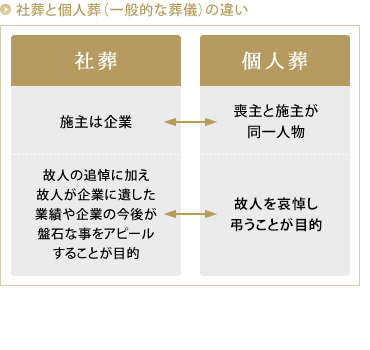

一般的な葬儀では、喪主(葬儀主催者)と施主(葬儀費用負担者・運営責任者)が同一であることがほとんどですが、社葬の場合は、喪主を遺族の代表者が務め、施主は企業が務めます。また、葬儀委員長は一般的に企業の代表者が務めることが多いです。

社葬には、故人を哀悼し弔うという目的もありますが、どちらかというと故人が企業に遺した業績や、企業の今後の体制が磐石であることなどを社内外に知らしめる役割、目的の方が強いと言えます。社葬を執り行なう企業は、その趣旨・目的をしっかりと定義した上で、社葬を運営していく必要性があります。

社葬は会葬者数が多く、大規模なものになると見込まれます。社外の告知活動や社葬実行委員会の設置、取締役会による社葬内容の決定、税務上の手続きなど、さまざまな準備や手続きが必要になります。運営に際しては、多くの会葬者への対応をスマートに行なえるような、専門的なノウハウに熟知した葬儀社をパートナーにすることも社葬の成功への大きなポイントとなります。

社葬には、故人を哀悼し弔うという目的もありますが、どちらかというと故人が企業に遺した業績や、企業の今後の体制が磐石であることなどを社内外に知らしめる役割、目的の方が強いと言えます。社葬を執り行なう企業は、その趣旨・目的をしっかりと定義した上で、社葬を運営していく必要性があります。

社葬には、故人を哀悼し弔うという目的もありますが、どちらかというと故人が企業に遺した業績や、企業の今後の体制が磐石であることなどを社内外に知らしめる役割、目的の方が強いと言えます。社葬を執り行なう企業は、その趣旨・目的をしっかりと定義した上で、社葬を運営していく必要性があります。